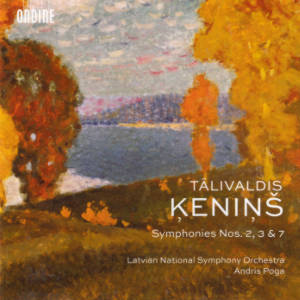

Tālivaldis Ķeniņš

Symphonies Nos. 2, 3 & 7

Ondine ODE 1401-2

1 CD • 68min • 2021

20.09.2022

Künstlerische Qualität:![]()

Klangqualität:![]()

Gesamteindruck:![]()

Während im sowjetischen Lettland die Sinfonie über Dekaden hinweg ein äußerst populäres Genre war (angefangen insbesondere mit Jānis Ivanovs und Ādolfs Skulte, beide zugleich Lehrer von Generationen lettischer Komponisten), gibt es unter den eigentlich recht zahlreichen exilierten lettischen Komponisten kaum Sinfoniker. Ausnahmen hiervon sind im Wesentlichen die beiden in Kanada heimisch gewordenen Jānis Kalniņš und Tālivaldis Ķeniņš (1919–2008) sowie mit Abstrichen Longīns Apkalns, der im ostwestfälischen Hövelhof wohnte. Der Sinfonien Ķeniņšs, lange nur in Archivaufnahmen des kanadischen Musikinformationszentrums verfügbar, hat sich in den letzten Jahren nun endlich das Label Ondine angenommen. Mit der vorliegenden Neuerscheinung sind alle seine acht Gattungsbeiträge in modernen Aufnahmen auf CD greifbar, eingespielt vom Lettischen Nationalen Sinfonieorchester, das auf dieser CD einmal mehr von seinem Chefdirigenten Andris Poga geleitet wird.

Polyphonie, feine Orchestrierung und herbe Lyrik

In Ķeniņšs Sinfonie Nr. 2 (1967/68), auch als Sinfonia concertante bezeichnet, wird das musikalische Geschehen wesentlich von der Interaktion zwischen einem Holzbläsertrio und dem Orchester bestimmt. Der Aufbau dieses wie stets bei Ķeniņš kompakten, formal disziplinierten Werks erinnert an Mjaskowskis Sinfonie Nr. 18, Cilenšeks Sinfonie Nr. 2 oder Griesbachs Sinfonie (67): zwei knappe, lebhafte, rhythmisch akzentuierte, durchaus auch verspielte Sätze fungieren als Rahmen für einen im klagenden Duktus gehaltenen langsamen Satz, der hinsichtlich zeitlicher Ausdehnung und Intensität des Ausdrucks das Zentrum der Sinfonie bildet. Dabei handelt es sich um eine Folge von Variationen über ein Wiegenlied der kanadischen Mi’kmaq. Nicht nur die aparte, sehr schön ausgehörte, die polyphonen Strukturen von Ķeniņšs Musik nuancenreich nachvollziehende Orchestrierung lässt den Einfluss des französischen Neoklassizismus erkennen, der auf Ķeniņšs Pariser Studienjahre (u.a. bei Aubin und Messiaen) zurückgeht. Gleichzeitig ist die für Ķeniņš charakteristische herbe Lyrik auch in diesem Werk und selbst – bei aller Agilität – in den Ecksätzen deutlich vernehmbar.

Subtile Klangfarben in dramatisch geschärfter Musik

Im Vergleich dazu erscheint die nur unwesentlich später entstandene Sinfonie Nr. 3, Ķeniņšs erste Sinfonie für volles Orchester, dramatisch und harmonisch geschärft. Andererseits: Ķeniņšs wiederum ausgesprochen virtuose, differenzierte Orchestrierung räumt auch hier gerade den Bläsern immer wieder konzertante Elemente ein, zusammen mit einem reichhaltigen, aber subtilen Einsatz von Schlagwerk, das weniger zur Forcierung gebraucht wird als vielmehr eine breite Palette von Klangfarben beisteuert. War die Zweite faktisch eine Sinfonie in D, sind tonale Zentren in der Dritten kaum noch auszumachen, ohne dass die Musik deswegen besonders harsch klänge. Oft baut die Harmonik auf übermäßigen Dreiklängen auf, während chromatisch geprägte Achtelketten die Musik durchziehen, teilweise stark verkürzt zu einer Art „Flackern“, teilweise auf den Rhythmus reduziert. Die Sinfonie Nr. 7 (1980) schließlich, im Untertitel Sinfonie in Form einer Passacaglia genannt, ist teilweise autobiographisch geprägt und endet mit der Vertonung (Solo-Mezzosopran) eines Gedichts von Ķeniņšs Vater Atis, der in der Sowjetunion zweimal verhaftet und deportiert wurde. Auch hier ein Werk zwischen freier Tonalität und fein ausgehörter Atonalität; so drastisch-brachial wie zu Beginn des zweiten Satzes hört man Ķeniņš selten, aber auch dies ist sehr stimmig in den Gesamtzusammenhang integriert. Besonders eindrucksvoll einmal mehr die langsamen Abschnitte, speziell der stille, Beruhigung stiftende Schluss.

Bemerkenswerter Zyklus von Sinfonien in hervorragenden Einspielungen

Insgesamt ein bemerkens- und hörenswerter Zyklus von Sinfonien, der trotz bewusst eklektischer Züge (im Sinne eines Verschmelzens unterschiedlicher Einflüsse) bei genauerem Hinhören eben doch ein unverkennbar eigenes Profil aufweist. Schwächen besitzt diese Musik m.E. vor allem hinsichtlich der Einprägsamkeit ihrer Themen und Motive; ein großer Melodiker war Ķeniņš eher nicht. Das Niveau der Interpretationen ist – wie über die gesamte Serie hinweg – bemerkenswert hoch. Natürlich war die Musik Ķeniņšs vor 1990 kein Bestandteil des Repertoires des Orchesters, übrigens ebenso wenig wie die Musik des sowjetischen Lettlands in der Musikszene der Exilletten eine größere Rolle spielte. Vergleicht man aber diese neuen Aufnahmen mit den in etwa zeitgleich entstandenen Neueinspielungen einiger Sinfonien des großen Jānis Ivanovs (Skani), so stellt man interessanterweise fest, dass das Orchester Ķeniņšs kosmopolitischeren Tonfall präziser trifft als den Ingrimm und die tragische Wucht etwa von Ivanovs’ Sinfonie Nr. 15 (deren Neuaufnahme deutlich hinter der Melodija-Aufnahme zurückbleibt). In der Summe besitzt der Ķeniņš-Zyklus Referenzcharakter, was natürlich auch der exzellenten Klangqualität zuzuschreiben ist, die die Subtilitäten und die feine Klanglichkeit dieser Musik vorzüglich zur Geltung bringt.

Holger Sambale [20.09.2022]

Anzeige

Komponisten und Werke der Einspielung

| Tr. | Komponist/Werk | hh:mm:ss |

|---|---|---|

| CD/SACD 1 | ||

| Tālivaldis Ķeniņš | ||

| 1 | Sinfonie Nr. 2 (Sinfonia concertante) | 00:19:42 |

| 4 | Sinfonie Nr. 3 | 00:19:23 |

| 7 | Sinfonie Nr. 7 (Symphony in the form of a Passacaglia) | 00:28:55 |

Interpreten der Einspielung

- Tommaso Pratola (Flöte)

- Egils Upatnieks (Oboe)

- Mārtiņš Circenis (Klarinette)

- Zanda Švēde (Mezzosopran)

- Latvian National Symphony Orchestra (Orchester)

- Andris Poga (Dirigent)